Der Graue Star ist eine der häufigsten Ursachen für Beeinträchtigung der Sehkraft weltweit. Die Linsentrübung - auch Katarakt genannt - betrifft meist Menschen ab dem 60. Lebensjahr, kann aber in jedem Lebensalter auftreten. Bei der Augenerkrankung trübt sich die ursprünglich klare Linse ein – für den Betroffenen verschwindet die Welt hinter einem Schleier. Der Erkrankte sieht unscharf und verschwommen. Ein mikrochirurgischer Eingriff kann jedoch Abhilfe schaffen.

Häufig bleibt der Graue Star zunächst unbemerkt. Die Augenerkrankung verläuft im Anfangsstadium jahrelang symptomfrei und entwickelt sich schleichend. Ist erst mal eine Verschlechterung der Sehfähigkeit eingetreten, nimmt sie jedoch kontinuierlich zu. Umso wichtiger sind regelmäßige Kontrolluntersuchungen, die der Erkrankung auf die Spur kommen können.

Der Graue Star kann, abhängig vom Entwicklungsgrad der Erkrankung, verschiedene Symptome hervorrufen. Betroffene sehen unscharf und die Konturen verschwimmen – mitunter gehören auch Doppelbilder zu den Symptomen. Ebenso können räumliches Sehen und Farbwahrnehmung eingeschränkt sein. Auch die Blendempfindlichkeit ist häufig erhöht. All diese Symptome tragen zu einer deutlichen verminderten Sehfähigkeit bei, die dem Patienten das Leben schwer macht.

Der Graue Star tritt fast immer im Alter auf. Die Ursachen der Erkrankung sind daher meist in altersbedingten Veränderungen von Linse und Linsenflüssigkeit zu suchen. Normalerweise stellt das Auge durch muskelgesteuerte Verformung der Linse auf den entsprechenden Gegenstand scharf. Der Graue Star bewirkt eine fortschreitende Verhärtung der Linse – sie büßt an Flexibilität ein und wird zunehmend statischer. Hinzu kommt eine milchige Eintrübung, die durch Kristallisation von Proteinen entsteht. Das einfallende Licht kann die Linse kaum durchdringen. Das Licht kommt auf der Netzhautmitte nur gestreut an – es entsteht kein scharfes Bild.

Die Augenmedizin hält innovative Techniken zur Diagnose des Grauen Stars bereit. Hier sind vor allem die optische Biometrie und die digitale Hornhauttopografie zu nennen.

Dieses Verfahren erlaubt aktuell die präziseste Diagnostik und Analyse der Augen. Die optische Biometrie basiert auf modernster Lasertechnik und erfasst alle biometrischen Eckdaten, die für Diagnose und Behandlung der Augenerkrankung erforderlich sind. Die Untersuchung erfolgt berührungsfrei. Der Laser wird computergesteuert über das Auge geführt und erfasst dabei relevante Daten. Er vermisst die Achslänge des Auges und ermittelt die Vorderkammertiefe – das ist der Abstand zwischen Hornhaut und Linse. Ebenso stellt er die Linsendicke sowie Durchmesser und Radius der Hornhaut fest. Mit all diesen Daten kann sich der Augenarzt ein exaktes Bild des Auges machen.

Vorteile des Verfahrens:

Vor allem die kontaktfreie Untersuchung ist für den Patienten angenehm. Anders als bei üblichen Ultraschallverfahren erfordert die optische Biometrie keine örtliche Betäubung der Augoberfläche. Das erspart dem Patienten Schmerzen und weitere Behandlungsschritte.

Dieses Diagnostikverfahren neuester Generation liefert exakte Daten zu Linse, Hornhaut und Vorderkammer. Die zukunftsweisende Technologie arbeitet, anders als die optische Biometrie, mit einer digitalen Kamera. Die Pentacam verfügt über einen drehbaren Kamerakopf, der den vorderen Augenabschnitt lückenlos scannt. Das Ergebnis sind dreidimensionale hoch auflösende Bilder, die die Beschaffenheit des Auges äußerst präzise darstellen. Der Arzt kann auf dem Computerbildschirm das Auge von allen Seiten betrachten und den Eingriff minutiös planen.

Die digitale Hornhauttopografie ermöglicht auch eine genaue Verlaufskontrolle. Das Diagnostikgerät dokumentiert und analysiert jede noch so kleine Veränderung von Linse, Iris und Hornhaut. Das Verfahren dient bei der Behandlung vor allem der Kataraktanalyse. Die ermittelte Linsendichte lässt Rückschlüsse auf den Eintrübungsgrad zu. Regelmäßige Untersuchungen dokumentieren exakt den Verlauf der Erkrankung. Auch dieses Verfahren arbeitet ohne direkten Kontakt zum Auge.

Die digitale Hornauttopographie wird auch für folgende Untersuchungen eingesetzt:

Es gibt derzeit keine Möglichkeit, den Grauen Star medikamentös zu behandeln. Bei der operativen Behandlung wird die eingetrübte Augenlinse durch eine künstliche Linse ersetzt. Der Eingriff gilt als risikoarm und hat hohe Erfolgschancen. Jedes Jahr erhalten 700.000 Patienten in Deutschland eine neue Linse und damit auch neue Lebensqualität. Der Eingriff dauert meist nicht länger als 10 Minuten – er kann ambulant unter örtlicher Betäubung durchgeführt werden. Auch wenn der Eingriff zu den Standardverfahren in der Augenchirurgie gehört, sollte er natürlich von einem erfahrenen Facharzt durchgeführt werden.

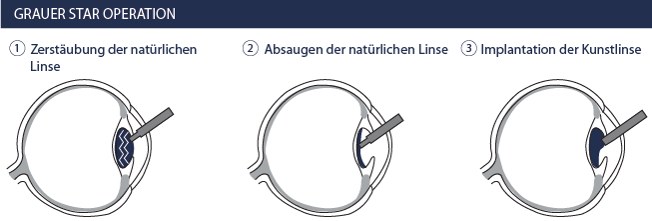

Vor dem Eingriff wird das Auge durch Augentropfen örtlich betäubt. Der Eingriff beginnt mit einem winzigen Schnitt am Rand der Hornhaut, der dem Operateur Zugang zur Vorderkammer des Auges verschafft. Nun wird der eingetrübte Linsenkern mittels Ultraschall aufgelöst und abgesaugt. In die verbliebene Linsenkapsel setzt man nun eine weiche Kunstlinse ein. Bei diesem Vorgang kann auch wahlweise eine Linse implantiert werden, die gleichzeitig eine bestehende Fehlsichtigkeit korrigiert. So ist der Patient nach dem Eingriff nicht auf eine Brille angewiesen.

Abb.: Schematische Darstellung des Ablaufs einer Behandlung des Grauen Stars

Schon am Tag nach dem Eingriff ist meist eine Verbesserung der Sehfähigkeit spürbar. Die volle Sehkraft ist allerdings erst nach 3 – 4 Wochen erreicht. Nun kann auch das zweite Auge eine neue Linse erhalten. In seltenen Fällen entwickelt sich ein sogenannter Nachstar. Hierbei trübt sich die Linsenkapsel, in der die Kunstlinse sitzt, nachträglich ein – die Sehqualität lässt nach. In der Regel kann dieser Zustand mit einer unkomplizierten Laserbehandlung behoben werden. Im Normalfall verbleibt die Kunstlinse ein Leben lang an ihrem Platz.

Zwar gehört eine operative Behandlung des Grauen Stars zum Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen, doch kommen sie weder für eine optische Biometrie noch für eine digitale Hornhauttopografie auf. Auch erstatten die Kassen keine Kosten für künstliche Linsen mit Zusatzfunktion. Welche Kosten diese Leistungen in jedem Fall haben, ist schwer zu benennen, da sie stark voneinander abweichen können.

für diese Behandlung

in der Nähe von Kempten (Allgäu)

Kontaktformular

Schreiben Sie eine Nachricht an den Experten:

Weitere Behandlungen

an diesem Standort